2022年スケジュール

2022夏休み朝練ミニゲーム

- 場所:桃が池公園(大阪市阿倍野区)

- 日程:7月21日〜8月31日毎日。毎朝7:30〜8:15頃。遅刻早退可連絡不要。中止時事前連絡あり。(グーグルカレンダーかライン)

- 対象:身長120cm以上。

- 形式:人数に応じて3:3〜6:6までのミニゲーム、ゴールはコーンバー。シュートはダイレクト。

- 条件:あいさつ必須。審判の言うこと聞く。言うこと聞かない時は帰らせます。レガース着用。お茶持参。良いプレーに全員でグータッチ。

- 料金:無料(支払いたい時はアルミ缶で。)

- 緊急連絡先:スポーツ保険には加入しませんので、何かが起こった時の金銭的責任は負いませんが、 管理者としてやるべきこと(救命処置等)は責任を持って行います。そのため、参加するときに両親の氏名と住所と緊急連絡先の電話番号を教えていただきます。参加する時はお問い合わせページの送信フォームか、電話番号にご連絡ください。

- 観客募集:川崎コーチはモチベーションをあげるのが得意ですが、観客がいるときの子供たちのテンションの高さにはかないません。サッカーのことを知らなくても大丈夫です。ただ見てるだけで、見てるほうも見られてるほうも元気が湧いてきます。そしてもし、良いプレーだと感じて、激励してやりたくなったら、拍手を5回して上げてください。それだけで少年たちには特別な夏休みになると思います。夏休みくらい本気で楽しませてやりましょう。

- なぜ朝なのか:一言でいうと「脳にいいから」です。

シカゴの西、ゆるやかな丘に立つレンガ造りのネーパーヴィルセントラル高校に関して書かれた文章の一部をご紹介します。

「走り終えたら青いボタンを押す、いいかい?そうすればストップウォッチは止まる。目標はできるだけ早く走ることだ。もう一つ大事なことを言い忘れていた。平均心拍数を185以上に上げるんだよ」

新入生たちは一列になってダンカン先生の脇を抜け、大きな音を立てて階段を駆け上がり、重い金属製のドアを押し開けた。運動場に出るとすぐ、いくつかのグループに分かれてトラックを走り始めた。さわやかな10月の朝、空にはウロコ雲が浮かんでいる。革命にふさわしい朝だ。

これは昔ながらの体育の授業ではない。一連の教育実験における最新の取り組み、「0時限体育」である。(その名称は、1時限目の前に組み入れられたことによる。)型破りな体育教師のグループが始めたもので、その結果、ネーパーヴィル203学区の生徒19,000人は、全国一健康になり、成績も目覚しく向上した。「0時限」の狙いは、授業まえに運動することで読解力や他の成績が上がるかどうかを明らかにすることだ。

なぜ成績向上を期待するかというと、近年の研究によって、運動が生物学的変化を引き起こし、脳のニューロンを結びつけることがわかったからだ。脳が学習するには、そうした結びつきが作られなければいけない。逆に言えば、脳はそのように新しい結びつきを作れるからこそ、変化に対応できるのだ。神経科学者がこのプロセスについて探求するうちに、運動が何よりの刺激となって、脳は学習の準備をし、意欲を持ち、その能力を高めることがわかってきた。特に有酸素運動は「適応」に劇的な効果を及ぼす。「適応」とは心身の・・・・・

個人差はあるが、この効果は3時間〜6時間持続し、その間ADHDやLDなどの症状が和らぐ。

サッカー塾概要

| 組織名 | 川崎eFC |

|---|---|

| 代表者名 | 川﨑康裕(1980年生まれ) |

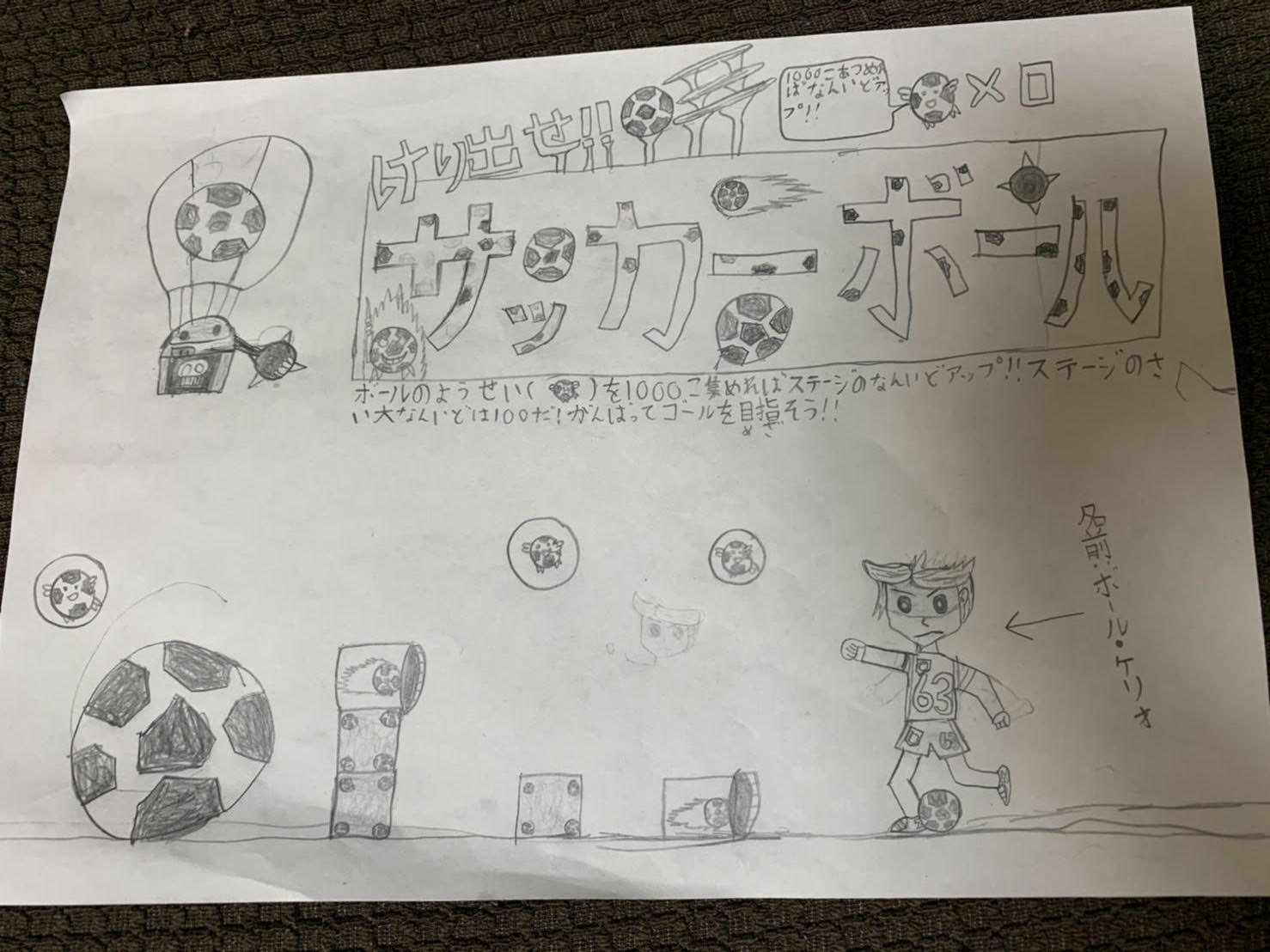

| 右側の人 |  |

| 創立 | 2018年5月 |

| 塾是 |

|

| こんな子供達が所属してます |

|

| 川崎コーチが勉強したこと |

目次

このウェブサイトの使い方

トップページの使い方

トップページでは、サッカーをやりたいと言い出した子供の父親や母親、学校の先生、なぜか白羽の矢が立ってしまったコーチなど、サッカー経験のない人たちにもわかりやすい言葉で現代の小学生サッカーを取り巻く環境や問題を記述します。

また、

サッカーの経験がある人達が読んでも参考になるようなことを記述していきます。小学生の視覚機能とリフティングの関係、体幹とやる気の関係、なぜかあまり走ろうとしない子供に対する考え方(叱ることが一番無意味)、逆足でのリフティングと脳の中のニューロンとの関係、筆者が実際に子供達にサッカーを教える時に感じたこと、勉強したことを、次にそこを通る他の指導者が読めるように記述していきます。もしわからないことがあればお電話ください。 川崎康裕090−3941−7360

あしあとのページ

あしあとのページでは筆者が取り組んだ2018年(小学2年生)から2022年度(小学6年生)までの出来事を時系列にします。小学生の反応や感情、それに対して感じたことや悩んだこと、その後勉強したことを書いていく、いわば小学生サッカーに特化した日記のようなページです。動画付きの殴り書きです。

宿題のページ

宿題のページでは、何から始めたらいいかわからない少年や、何から始めさせたらいいのかわからない両親や指導者が、次に何をさせたらいいかがわかるページです。

- 取り組む種目

- レベル

- 動画

- この種目の効果

- 褒めるポイント

- できてないと伝えるポイント

- 何も言わないポイント

これらに加えて、視覚機能や脳のことやニューロンやシナプスとの関係について調べたことを記述していきます。

盛り上がる練習方法のページ

盛り上がる練習方法のページでは、このチームで試して効果があった上に盛り上がる練習方法を動画と共に記述していきます。サッカーの技術向上や盛り上がることはもちろんのこと、楽しさと盛り上がりから得られる脳の発達や視覚機能の向上を絡めて記述していきます。子供たちが公園で遊ぶ時や、小学校の授業の中で使えるものを紹介していきます。

川崎のコーチングのページ

川崎のコーチングのページでは、練習中や試合中、休憩中、練習開始前、練習後、どんな言葉を小学生にかけているかが動画で見られるページです。僭越ながら。

お問い合わせのページ

お問い合わせのページには筆者のケータイ番号やメールアドレスを残しておきます。このウェブサイトに関することで質問などあれば、ご連絡ください。

そもそも、なぜこんなウェブサイトを作ったか

別にやる気があるわけでもない、運動能力が高いわけでもない少年がサッカーを楽しめるようになる方法を公開したかったのです。

この少年達に出会ってサッカーを教えることになったのは2018年5月。子供にサッカーを教えたことはありましたが、小学生低学年に教えるのはその時が初めてでした。

教えることになり、ユーチューブやフェイスブック、グーグル、本、様々なものから、少年達にサッカーを教えることを学ぼうと思いましたが、そのほとんどが「やる気のあるサッカー少年向け」でした。

目の前でボールを蹴る少年たちは、サッカー命、というわけではない、嫌いというわけではなく、サッカーを楽しむこともできる、友達がいてるからサッカーでもするか、という感じ。 こういう子供達にサッカーの楽しさを教え、順序良く上達するための方法は、どうやら自分なりに工夫して、勉強して、試行錯誤していくしかないようだと感じました。どうせ4年間悪戦苦闘するのであれば、どういう風に失敗し、どういう風に少年たちの笑顔に出会えたのかを、記録に残し、後から同じ道を歩む他の指導者のための参考書のようなものになればいいという想いで、できるだけわかりやすい文言と、説明しにくいサッカーの動きの部分は動画で記録していこうと思います。

熱くなってる理由

サッカーの強い大阪を作れるか、にトライする、というのが理由です。

筆者はサッカー経験者1980年生まれ男性です。

若い頃から一つの疑問を持ち続けてきました。「バルセロナやサンパウロ、静岡県などのサッカーが強い地域って、どのようにして生まれたのだろう」という疑問です。これを疑問①と名付けて、話を他に転じてみます。

Jリーグの試合を観に行ったことが何回かあります。

仕事のために海外へ行った時に、ドイツ・バイエルンミュンヘン・アレアンツアリーナの試合や、イタリア・ミラン・サンシーロスタジアムでの試合を観たこともあります。

その時、感じたことは二つ。

- 観客のサッカー熱がすごい

- 観客にサッカーを見る目がある

まずは、熱いということについて、とにかく彼らは全員で歌う。選手に近い席の観客はもちろん、選手から一番遠い席にいる観客も大声で歌う、背後に立つ警官に睨まれながら大声で歌う。ゴールが決まった瞬間は7万人の動揺で足元が本当に揺れる、聞いてはいましたが本当に揺れました。おっさんの年甲斐もなく、この中で本気でプレーしてみたいという変な夢さえ生まれました。でも歌い終わった後は、みんなきちんと席に座り、プレーを見る、良いプレーがあれば拍手や声援で褒めるのですが、決して派手なプレーの時だけ褒めるというのではありませんでした。

ゲームには流れというものが存在し、どれだけ強いチームでも流れに抵抗する時間帯というのがあります。そんな時に、ある中盤の選手がボールをキープしていました、攻めるわけでもないが、下がるわけでもない、必死にボールキープしながら、3人目くらいにあたられた時にファウルをもらい、そのプレーヤーは倒れました。玄人好みされるプレーだったように思います。例えばこんなプレーに観客は惜しみなく拍手を送ることができます。

これを見た時、

Jリーグの試合では日本人の観客はこうはならないと感じました。

観客がよくサッカーを知っていました。

ここで疑問①を思い出してみましょう。

なぜ、サッカーが強い地域ができるのか、いろいろな要素の一番始めに来るのはこれだと感じました。選手のサッカーの質が問題ではないのかもしれません。「住民がサッカーのことを大好きで、サッカーのことをよく知っている」ことじゃないのかと思いました。

ここでまた話を転じてみましょう。

筆者が教えている少年たちは、決して将来サッカー選手として生きていく人ではない、それぞれに個性があり、サッカー以外の仕事で大活躍していくのだと確信している。どこの業界で仕事をするにしても努力することは何より大事だと思うので、努力し続けることを教えていこうと思います。努力し続けることを身につければ、それを他に転用できるからです。

- 努力する。

- サッカーが大好きになる。

- 将来、立派な観客になる。

- プロ選手のテンションが上がる。

- 良い選手は大阪に来たくなる。

- 大阪のサッカーが強くなる。

もしかしたら、こういう風にしてサッカーが強い国、地域というのはできたのかもしれない。それを実証するために、筆者は彼らの卒業まで奮闘してみようと思います。

少年を褒めるということ

この文章を書こうと思ったきっかけは、イブのお父さんからの言葉でした。

「褒めるのがめっちゃ上手」

でも、この文章は子供をどういう風に褒めたらいいかとか、どうやればやる気が出るかといった疑問に向けた文章ではありません。

伸ばす?という違和感。

褒めることによって、伸ばすという風潮はとても良いものだと感じます、でもまだまだ問題の根本にまでは到達できていないような気がしてなりません。問題の根本とは、個性と自主性。40年前くらいから(もしくはもっと前から)教育は大きく変わることなく安定しています、学力もそれほど落ちることなく、読み書きのできない人を見かけることはない。でも、好きなように絵を書いてみて、と言われたり、自分で物語を作って文章にしてみて、と言われたり、サッカーの場面では、戦術を組み立ててチームメイトをあなたのパスで動かしてみて、と言われたりした場合、それができる日本人は少ない、もしかしたらいないかもしれない。プロサッカー選手でもそれを体現できる人はとても少ないと思います。

「好きに組み立てていいよ」と言われて、何もできない。何から始めたらいいのかもわからない、これが問題の根本で、ここを打破するために僕は褒めていると言っても過言ではありません。

「好きに組み立てていいよ」と言われた子供が、

「ミスを恐れないで!」と言われている場面をよく見かける。

昭和を生きた僕たちが歩いてきた道を戻らなければいけないことを認識し、次こそは絶対にこっちだと言い切れる方向を指差しながら褒める。そうすれば、褒められた人間だけでなく、その両親、隣にいる友人、応援してくれる他人、褒めている人自身も含めて全員がワクワクする。

これが褒めることだと思います。

褒めるには展望が必要だと思います。

その子だけを伸ばすために僕は褒めません。

よく褒めるタイプのコーチだと、自分でも思いますが、その効果はかなり限定的で、「プラス1」くらいじゃないかなと感じます。0の子供を1にする効果が「褒める」にはあると思いますが、1の子供を10にしたり、100にしたりする効果はなくて、そこからは認めたりすることや、自分で考えることが必要になってくると思います。

少年への対応(普通の大人も少なからずADHDなんじゃないの?という視点で。)

「サッカーやってみようかな」という言葉も千差万別で、サッカー選手になることを視野に入れたアスリート的な発想から、サッカー漫画の主人公に5分間なってみようかなという程度の発想まであります。その時、大人がやらなければいけないことは、短期的にはそのほんの小さなやる気を消してしまわないこと。長期的にはそのやる気を育て、努力、学習、集中力、好奇心につなげていくこと。でも具体的にその方法はよくわからない上に、裏付けもよくわかっていません。実際にそういう少年たちに指導してきた上でわかったことを記述していこうと思います。

もう一度断っておくと、ここに記述する文章も、やる気がめちゃくちゃあって、自分の目標から逆算して自分のいまやるべきことを見つけていくことのできる少年やその両親のための文章ではありません。

勉強が嫌いで、集中力もなく、危なっかしい行動が大好きで、ゲームも大好き、友達がやろうと誘った時だけサッカーに出かける、一般的な少年とその両親、ひいてはその少年を教える指導者に向けた文章です。

何年かにわたって書くこの文章は、いろいろな本から引用して書こうと思います。

- 発達障害の子のビジョントレーニング 講談社 北出勝也著

- SPARK 脳を鍛えるには運動しかない。N H K出版 著者JOHN RATEY ジョンレイティ著

- 食事でよくなる!子供の発達障害。タンパク質不足と鉄分不足が子供を蝕む ともだかずこ著

- 教えないスキル。ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術 佐伯夕利子著

引用する時はその文字を斜体にします。

ADHD・LDの少年にサッカーを教える方法

ADHDは Attention Deficit Hyperactivity Disorderの略で、注意欠陥多動性障害。

LDは Learning Disorderの略で、学習障害。

これらの症状の子供に現れる特徴としては、

- 視力は良いのに読み書きが極端に苦手。

- 距離感がつかめない。(ボール遊びが苦手。)

- 距離感がつかめない。(文字を読む時、頭を上下左右に動かす。)

- 距離感がつかめない。(字や絵を書くときに大きくずれる。)

- 男性に多い。

- 筋肉質。

- 体脂肪が少ない。

- 睡眠パターンに異常がある。(寝つけない、起きにくい、夢遊病、寝言、悪夢)

ここまで書いて気づくことは、自分にも当てはまるのでは、ということ。

つづく

なぜ料金がアルミ缶なのか。

答えは二つあります。

一つ目の答えは、ある本の中で吉田松蔭さんが「教育は無料であるべき」と言っていたからです。明治時代の、松下村塾のあの吉田さんです。始めはただ、それに倣ってお金はいただきません、と言っていました。でも進めていくうちに、なぜ教育が無料であるべきなのかが、なんとなくわかってきたような気がします。お金をもらってないから言える言葉があることに気づきました。

二つ目の答えは、「ペットボトルのゴミを減らしたかったから」です。ぼくはなぜか地球環境に強い興味があります。小さな頃からそうでした。汚い川をきれいにすることや、道端のゴミがなくなること、空気がきれいなことにとても興味があります。

2016年頃に気づいたことがあります。「道端に落ちている飲料系ゴミは2種類に分けられること」です。一つのゴミは石油から生成されるポリエチレンでできているゴミで、飲まれたあとは容器に全く価値がなくなってしまうゴミです。もう一つはアルミやスチールでできているゴミで、飲まれた後にも容器に少しだけ価値が残っているゴミです。

消費者はペットボトルだからこっちを買おうとか、アルミ缶だからこっちを買おうという意識はほとんどありません。

そこでもし、アルミ空き缶にもう少し価値を持たせることができれば、スーパーに同じ飲料が、ペット容器とアルミ容器で並べられていた場合、アルミ容器の方を選んでくれるかもしれない、もしそうだとしたら飲料メーカーはペットボトルの商品の容器をアルミ缶に変えるかもしれない、もしそうだとしたら海に流れるペットボトルの量が減るかもしれない。

仮説につぐ仮説でまさに夢物語のようでへこたれてしまいそうになりますが、そんな時はいつも逆説的に自分を奮い立たせます。

もし日本中の習い事がアルミ缶で支払われることになっていて、そのシステムも出来上がった10年後の日本があったとしたら、確実にペットボトルのゴミは減っている。何より我慢ならないのは、可能性が低いからといってここでやめてしまうことです。こりゃ絶対に無理だとわかるまで続けていこうと思います。

サッカーチームを作りたかったわけではなく、

ゴミを減らしたかったんです。

それをサッカーチームという方法で試している。という感じです。

つづく